|

|

|

|

| アディポネクチン |

尿酸値が血清アディポネクチン値や高感度CRPと有意に相関 |

メタボリックシンドロームでは高頻度に高尿酸血症が認められるほか,血清尿酸値が高いこと自体が動脈硬化の危険因子とする報告もあるが,その関連性の詳細は明らかになっていない。大阪大学大学院内分泌・代謝内科学の岡内幸義氏は,兵庫県尼崎市の市職員健診受診者3,360例の尿酸値と血清アディポネクチンをはじめとするメタボリックシンドローム関連因子の相関を検討した。この集団の各パラメータの変化を検討したところ,まず,血清アディポネクチン値の変化と相関が強かった因子は,HDLコレステロール(HDL-C)値,内臓脂肪面積,尿酸値の順であった。一方,尿酸値と相関の高い危険因子を多変量解析により調べたところ,内臓脂肪面積,血清アディポネクチン値の順で,それぞれ有意に相関していた。この検討から,尿酸値と内臓脂肪面積,血清アディポネクチン値との強い相関が示唆された。(Medical

Tribune) |

|

|

メタボリックで胃がんリスク高まる…東大チーム 「抗がんホルモン」分泌減少 |

内臓の周りに脂肪がたまる内臓脂肪症候群(メタボリック・シンドローム)に陥ると、動脈硬化や糖尿病だけでなく、胃がんのリスクも高まることが、東大腫瘍(しゅよう)外科の北山丈二講師らの研究でわかった。肥満解消が、がんの予防や再発防止にもつながる可能性を示す成果と言えそう。今月下旬に横浜市で開かれる日本癌(がん)学会で報告する。 北山講師らの研究チームは、脂肪細胞から分泌される「アディポネクチン」というホルモンに着目した。脂肪の燃焼を助ける働きなどをするが、内臓脂肪症候群になると、分泌量が減り、血液中の濃度が下がる。 チームが突き止めたのは、アディポネクチンに強力な抗がん作用があること。ヒトの胃がん細胞を移植したマウスにこのホルモンを投与すると、腫瘍が最大で9割も減少した。 さらに、胃がん患者75人の血液中のアディポネクチン濃度を調べたところ、がんの進行した患者ほど濃度が低かった。このホルモンは、胃がん細胞と結合しやすい構造をしており、結合したがん細胞を殺す働きがあるとみられる。抗がん作用は、血液1ミリ・リットルあたりの量が0・03ミリ・グラムを超えると強まる。内臓脂肪症候群の人の濃度は、その5分の1〜6分の1という。がん増加原因として、脂肪の過剰摂取が挙げられるが、がんを引き起こす仕組みは十分に解明されていない。 内臓脂肪症候群に詳しい松沢佑次・住友病院(大阪市)院長「乳がんや子宮がんと内臓脂肪の関連も最近指摘されている。一層の研究を進める必要がある」 (2006年9月16日 読売新聞) |

|

|

糖尿病防ぐたんぱく質、子宮内膜症も予防? |

糖尿病や動脈硬化を防ぐ働きのあるたんぱく質「アディポネクチン」が、子宮内膜症や子宮体がんを予防している可能性のあることが、東京大の研究で分かった。9日に大阪市で開かれた日本生殖医学会で発表した。研究チームは、77人分の健康な状態の子宮内膜を調べた。その結果、アディポネクチンが働くのに必要な受容体2種が、子宮内膜に存在していることを突き止めた。受容体は常に存在し、特に受精卵が着床する時期に増えることが分かった。また、子宮内膜の細胞にアディポネクチンを加えると、炎症の原因となる物質の産生が抑えられ、24時間後には半減した。一方、子宮内膜症の患者は、そうでない人に比べて血中のアディポネクチン濃度が約2割低下していた。肥満や偏食、運動不足などで生活習慣が乱れると、アディポネクチンの分泌が減り、糖尿病や動脈硬化の症状を悪化させることが知られている。国内の生殖期の女性の約10%(100万〜200万人)が子宮内膜症の患者とされるが、発症の原因は分かっていない。研究チームの東大大学院3年、竹村由里さん(29)は「アディポネクチンの分泌が十分なことが、子宮内膜にとっていい状態だということが分かった。生活習慣が子宮内膜症に関与している可能性を示している」と話している。【永山悦子】

(毎日新聞) -

11月10日3時6分更新 |

|

|

メタボ予防に2たんぱく質 東大チーム、マウスで確認 |

メタボリックシンドロームを防ぐのに役立つとみられるホルモン「アディポネクチン」が体内で作用するためには、2種類のたんぱく質が必要であることを、東京大学の門脇孝教授(糖尿病・代謝内科)らのグループがマウスを使った実験で突き止めた。メタボリックシンドロームや糖尿病の治療法開発につながる可能性があるという。米医学誌ネイチャーメディシン電子版で発表した。

アディポネクチンは、血液中に存在するたんぱく質。脂肪細胞から分泌され、筋肉や肝臓の脂肪を燃焼させたり、糖を分解するインスリンの働きを助けたりし、体内でホルモンとして働くことが知られている。

このアディポネクチンが働くには、「受容体」と呼ばれる物質が必要で、「アディポR1」「アディポR2」という2種類のたんぱく質が受容体ではないか、と考えられていた。

門脇教授らは、遺伝子操作技術によって、この2種類のたんぱく質を体内で作れないマウスを作り出すことに成功した。このマウスは、血液中のアディポネクチンが減っていないのに、血糖値が上昇して糖尿病になることがわかった。

一方、肥満して糖尿病を起こさせた別のマウスの肝臓を調べると、アディポR1とアディポR2が減っていた。そこで、この2種類のたんぱく質を増やしたところ、糖尿病が改善したという。

脂肪の燃焼や糖の分解を進めるには、アディポネクチンそのものだけでなく、受容体のたんぱく質の作用が鍵を握っていることになる。門脇教授は「アディポネクチンがより効果的に効くような治療法や、新薬の開発につなげていきたい」と話している。

|

|

|

期待できるアディポネクチンの抗動脈硬化作用 |

3月16日のトピックス「低HDL血症の病態と治療」で、大阪大循環器内科の松浦文彦氏は「アディポネクチンには、HDLコレステロールの血中濃度を上げる作用があり、抗動脈硬化作用を持つと考えられる」という研究結果を発表した。アディポネクチンは脂肪細胞由来のアディポサイトカインの一種で、糖尿病、高脂血症、高血圧などの危険因子との関与が指摘されている。また、冠動脈疾患を持つ患者ではアディポネクチンの血中濃度が低く、HDLコレステロールとアディポネクチンの血中濃度には正の相関があることが分かっている。しかし、どのようなメカニズムで、アディポネクチンが血中HDLコレステロール濃度を上げるのかは未解明だった。松浦氏らは、肝細胞および末梢泡沫化細胞としてマクロファージの培養液を用いて、アディポネクチン添加によるABCA1やSR-BIなどのHDL増加に関わる蛋白の発現などを調べた。その結果、肝細胞ではABCA1、apoA-1のHDLの新生に関与する因子が増加していた。一方、マクロファージではABCA1の著明な増加とSR-BIの増加傾向が見られた。こうしたことから松浦氏は「アディポネクチンは肝臓でのHDL新生と末梢泡沫化細胞でのcholesterol efflux(コレステロール引き抜き作用)促進に関与しており、このことが抗動脈硬化作用につながると考えられる」と述べた。しかしながら、HDLコレステロールの産生には様々な因子が関与しているため、「今後も他の因子とアディポネクチンの関連を調べる必要がある」(松浦氏)とした。Nikkei Medical Online |

|

|

メタボ防ぐ善玉ホルモン、脳では悪玉 食欲増進の動き |

血中でメタボリックシンドロームを防ぐのに役立つとされる善玉ホルモン「アディポネクチン」が、脳の中枢では食欲を増進させ、カロリーの消費を低下させる「悪玉」の働きをしていることを、東大の門脇孝教授(糖尿病・代謝内科)らの研究チームが明らかにした。門脇教授は「血中での作用を高め、脳での作用はブロックできれば、肥満や糖尿病の薬の開発につながるのではないか」と話している。 研究は10日発行の米科学誌「セル・メタボリズム」に発表される。 アディポネクチンは脂肪細胞から分泌されるホルモンで、血中では脂肪を燃焼させたり、糖を分解するインスリンの働きを助けたりする。 門脇教授らは、脳中枢の「視床下部」という部分にアディポネクチンを注射したマウスと、生理食塩水を注射したマウスとを比較。アディポネクチンを注射したマウスの方がえさを多く食べ、酸素の消費量が少ないことを確かめた。また、アディポネクチンを欠損させたマウスは、一般のマウスより体重や脂肪組織の増加量が少なかった。 こうしたことからアディポネクチンには、飢えに備えて脂肪を蓄え、エネルギーの消費を減らす「倹約遺伝子」の機能があると分析している。 Asahi.Com |

|

|

日本人健康男性においてアディポネクチン低値が左室肥大に関連 |

脂肪細胞から分泌されるアディポネクチンは,内臓脂肪が増加すると減少しメタボリックシンドロームや動脈硬化の発症に関与することがわかっている。最近の研究により,このアディポネクチンがマウス心筋での心肥大性シグナルを抑制することが報告され,血中アディポネクチンの低下により心筋肥大を引き起こす可能性が示唆された。そこで名古屋大学大学院循環器内科の三橋弘嗣氏,同大学院公衆衛生学/医学ネットワーク管理学分野の八谷寛准教授らは,血清アディポネクチン濃度と左室肥大(LVH)との間に関係があるという仮説を立て,高血圧治療を受けていない日本人のより健康な男性就労者で検証。血清アディポネクチン濃度は血圧や肥満などとは独立してLVHの有病率と有意な負の関係を示すことをHypertension(2007; 49:

1448-1454)に発表した。 |

|

| グレリン |

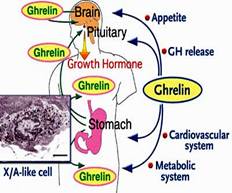

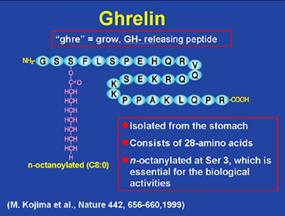

食欲抑制物質・C75は食欲促進ホルモン・グレリンの働きを阻害する |

2005-02-22 17:06:52 C75という物質は脂肪酸合成酵素(fatty acid synthase、FAS) という酵素を阻害します。FASを阻害するとマロニル補酵素Aレベルが上昇し、マロニル補酵素Aが上昇すると脳内で何らかの化学物質レベルが上昇して食欲が抑制されます。このたび、C75は食欲促進ホルモンであるグレリンの作用を阻害することが明らかとなりました。研究成果は近日中にPNAS誌に発表される予定です。C75またはC75類似物質は食欲を抑制する抗肥満剤候補として期待されています。 |

|

|

〜Functional

Dyspepsia〜 アシル化グレリンが病態に関与 |

対象は,健常女性ボランティア(対照群)と女性FD患者がそれぞれ18例ずつ。両群間で年齢,body mass index(BMI)に有意差はなかった。FD群のうち14例が運動不全型,4 例が潰瘍型であったが,これらの型間にも年齢,BMIで有意差はなかった。全例に朝は絶食で来院してもらい,9 時に採血。速やかに血漿に分離し,グレリンELISAキットを用いて測定した。その結果,アシル化グレリン濃度,脱アシル化グレリン濃度,アシル化グレリン濃度と脱アシル化グレリン濃度の比(A/D比)は,対照群とFD群の間に有意な差は見られなかった。成長ホルモン,IGF-1,インスリン,血糖,HOMA-IR,レプチン,遊離脂肪酸についても両群間で比較したが,有意差はなかった。FD群のアシル化グレリン濃度と各パラメータとの相関を調べたところ,自覚的症状スコアと有意(P=0.0024)に相関し, A/D比とも強い相関(P<0.0001)が得られた。一方,脱アシル化グレリン濃度は,自覚的症状スコアやA/D比との相関は認められなかった。以上から,四宮氏は「アシル化グレリン濃度が自覚的症状スコアおよびA/D比と相関するということは,アシル化グレリンがFDの病態に関与していることを示唆していると考えられる」と結論した。 なお,FD患者にグレリンを投与する臨床試験が現在,京都大学病院で同氏らも協力して実施中である。 |

|

|

Rejuvenon社 グレリン(Ghrelin)模倣低分子化合物・RC-1291がアメリカFDAから優先審査薬剤に指定された |

2005-01-10 19:49:32 2005年1月10日、Rejuvenon社はグレリン(Ghrelin)模倣低分子化合物・RC-1291がアメリカFDAから優先審査(Fast Track)薬剤に指定されたと発表しました。RC-1291は癌患者における悪液質(体重低下)と食欲低下の治療薬として開発されています。グレリンはGrowth Hormone Secretagogue

Receptor (GHSR) に作用する代謝ホルモンです。RC-1291はこのグレリンを模倣した低分子化合物です。グレリンと違って、RC-1291は経口投与可能です。今年後半に第2相試験を開始する予定です。‥> News Source

Rejuvenon's RC-1291 Ghrelin Mimetic Receives Fast Track Designation

from FDA for Cancer Anorexia/Cachexia / Biospace ※グレリン(Ghrelin)は、成長ホルモンと共に増えるが、グレリンが低い人で体のどこかに癌のある人が多い。(4月久留米セミナー 大村教授の講演より) |

|

|

空腹ホルモン・グレリンは海馬に作用して記憶機能を高める |

2006-02-21 00:00:00 空腹時に胃から分泌されるホルモン・グレリン(Ghrelin)は、視床下部への作用を介して、エネルギーバランスと成長ホルモンの分泌を調節しています。このたび、グレリンは海馬の神経に結合して、樹状突起のシナプス形成と長期増強(LTP)の形成を促進すると分かりました。このグレリンによるシナプス変化と平行して、空間学習・記憶も増強しました。 グレリン遺伝子を遮断すると、CA1領域でのシナプスの数が低下し、マウスの行動記憶テストの成績が低下しました。一方これらのシナプス数の低下と行動記憶テスト成績低下は、グレリン投与で急速に回復しました。 この結果から、グレリンは代謝コントロールと高次の脳機能を関連付けていると考えられました。また、グレリンやグレリン伝達系を標的にして、学習・記憶機能を増強しうると考えられました。 Ghrelin controls hippocampal spine synapse density and memory

performance. Nature Neuroscience. Published online: 19 February 2006; |

doi:10.1038/nn1656 |

|

|

グレリンに新たな治療薬の可能性 |

同研究班によると,

2003年度の調査では女子中・高・大学生における摂食障害者数は,神経性食欲不振症が200〜600人に 1 人,神経性過食症は50〜350人に 1 人と推定されている。また,食行動異常が全体の 3 〜 5

割に見られ,やせ願望を持つやせすぎの人が著増しているなど疾患予備軍の増加も認められた。中枢性摂食調節機構の検討では,食欲促進因子・食欲抑制因子の役割や病態との関係が明らかになってきた。例えば,食欲促進因子であるグレリンについて,グレリン受容体発現抑制ラットでは高脂肪食負荷により白色脂肪細胞のサイズに有意な変化はなかったが,正常ラットではサイズが増大し脂肪蓄積が生じたことから,内因性グレリンは脂肪蓄積作用を示すことが認められた。 神経性食欲不振症の後遺症である低身長や骨粗鬆症の予防・治療に関する検討では,14歳未満で発病し18歳までに治癒した患者で正常身長群と低身長群を比較すると,低身長群ではbody mass index(BMI)が16kg/m2以下の低体重期間が有意に長かった。また,この期間には骨形成因子である血清インスリン様成長因子(IGF)-1と骨吸収抑制因子である血清エストラジオールの低下が認められ,一方,BMIが16kg/m2以上では骨密度のさらなる低下が阻止された。こうした結果から鈴木教授らは,低身長や骨粗鬆症の予防にはBMIを16kg/m2以上にすべきであると提言してきた。さらに,骨粗鬆症の治療薬では,エストロゲンは超低体重患者の骨密度低下を阻止できるが,標準体重の70%以上の患者では対照群と有意差がなかったことから,コンプライアンスのよい薬剤としてビタミン(V)K2,あるいはVD3を投与(カルシウムも併用)したところ,カルシウム単独投与の対照群では腰椎骨密度は 2 年間に12%低下したが,投与群では骨密度が 2 〜 3 %有意に増加した。したがって,VK2,およびVD3は骨粗鬆症治療薬となりうることが示された。現在,同研究班では,治療意欲はあるが胃腸障害で摂食困難な患者に対しグレリン静注投与による臨床試験に取り組みつつある。同教授は「本症の治療は,最終的には精神的治療が重要となるが,低体重患者では飢餓症候群という飢餓による異常な心理・行動が認められるため精神療法を導入することができず,摂食障害や胃腸障害が加わり慢性遷延化してしまうことから,食欲改善薬が求められていた。グレリンは健常人では摂食を促進させることが認められており,新たな治療薬としての可能性が期待できる」と述べた。 |

|

|

食欲抑制のホルモン発見 空腹ホルモンと遺伝子共通 |

食欲を抑制する作用がある新たなホルモンを米スタンフォード大のチームがラットの胃で発見、「オブスタチン」と名付け、11日付の米科学誌サイエンスに発表した。オブスタチンは、日本で発見された食欲促進ホルモン「グレリン」ともとになる遺伝子が共通なのに、機能はほぼ正反対。こうした例は非常に珍しい。2つのホルモンの役割を解明することで、先進各国で深刻な問題になっている肥満の治療薬開発につながる可能性がある。チームはグレリンの遺伝子や、グレリンのもとになる前駆体のアミノ酸配列を、人間やマウスなど約10の哺乳類について調べ、同じ遺伝子からグレリンとは別のタンパク質がつくられている可能性が高いと予測。そしてラットの胃から予測通りにオブスタチンを発見した。(共同通信) 11月11日 |

|

|

糖尿病治療:新たな光 「グレリン」減→インスリン分泌活発化−−自治医大教授ら研究 |

食欲促進ホルモンとされる「グレリン」に、インスリン分泌を抑制する作用があることが、自治医大医学部(栃木県下野市)の矢田俊彦生理学教授(54)らの研究で判明した。マウス実験でグレリンの分泌を減らすとインスリンの分泌が活発化し、血糖値の上昇を平均30%以上抑えられた。28日付の米国の糖尿病学会誌「Diabetes(ダイアビーテス)」で発表した。矢田教授らはグレリン抑制の薬剤開発を通じ、糖尿病治療の臨床化を目指す。【関東晋慈】 実験は20匹のマウスを使って実施。グレリンと結合する性質を持つ受容体アンタゴニストでグレリン分泌を「抑制」したグループと、「非抑制」のグループに分け、通常餌と高脂肪餌の2種を与え血糖値を比較した。 その結果、「非抑制」マウスは通常餌で1デシリットル当たり300ミリグラムだった血糖値が、高脂肪餌では400ミリグラムと30%以上も上昇。一方、「抑制」マウスは200ミリグラムから210ミリグラムと5%弱の上昇だった。「抑制」のインスリン分泌量は「非抑制」の約1・6倍だった。 また、膵臓(すいぞう)周辺の血液を調べ、グレリンは膵臓からも分泌されることが分かった。グレリンの分泌源は99年の発見以来、胃とされていた。 従来の糖尿病治療は、薬物でインスリン分泌を促してきたが、膵臓に負担がかかった。グレリン分泌を直接的に調節できれば、より負担の少ない治療が見込める。また、膵臓機能低下などを原因とする糖尿病治療にも対応できるという。 矢田教授は「マウスの耐糖能力を変えた実験を続け、身体的な負担が少ない治療薬の開発に取り組みたい」と話している。 |

|

|

グレリンは、食欲を促進しつつ中脳ドパミンニューロンの活性やシナプス形成を亢進させる |

2006-10-25 マウスとラットの実験から、グレリンは腹側被蓋のニューロンに結合し、成長ホルモン分泌促進因子受容体依存的な様式で側坐核のドパミンターンオーバー、シナプス形成、ドパミンニューロン活性を亢進させると分かりました。*グレリン:ghrelin また、グレリンをVTAに投与すると食欲が亢進し、GHSRアンタゴニストを投与すると食欲が低下しました。この結果から、中脳辺縁系の報酬に関わる神経回路にグレリンが作用し、この作用によって摂食に関わる生理メカニズムが影響を受けると考えられました |

|

|

肥満防止の「ワクチン」を開発 米研究チーム |

ワシントン――米スクリプス研究所のチームがこのほど、肥満を防ぐ「ワクチン」を開発し、ラットを使った実験に成功したと発表した。「空腹ホルモン」と呼ばれるグレリンの作用を阻害することにより、体重の増加を抑える効果が得られたという。

グレリンは人間や動物の体内で分泌され、食欲増進作用があることが知られている。チームでは、ラットにワクチンを接種することにより、グレリンが脳に到達するのを阻止する「抗体」を体内に生成させた。その上で低エネルギー、低脂肪のえさを無制限に与え、接種を受けなかったラットと比較した。結果は米科学アカデミー紀要(PNAS)の最新号で報告されている。スクリプス研究所は、まだ歴史が浅いので一般の人にはあまり知られていないかもしれませんが、豊富な資金力を元に化学、生物化学の分野での第一人者を集め、最近非常に注目されている研究所です。例えば2001年に不斉触媒反応でノーベル化学賞を受賞したシャープレス教授や、蛋白質高次構造のNMR的解析で2002年に同じくノーベル化学賞を受賞したビュートリッヒ教授などが在籍しています。今回、肥満を防ぐ「ワクチン」を発見したのはキム・ジャンダ教授。抗体触媒(酵素のような反応経路で抗体が化学反応を触媒できる)を発見した一人であり、固相合成に用いる新しいポリマー担体Janda-gelを利用した研究、水中での化学反応などの研究で知られている有名人です。 (Chem-Station) |

|

|

|

|

|

|

|

大村恵昭教授は、癌のスクリーニングでTelomereを使われます。正常な腕の部分で測定して、110ng以下の時は、癌の確率が高いです。また、グレリン(Ghrelin)というペプチドですけれど、5ng以下の場合は、癌の人が多い。2ng以下になると癌の確率が非常に高いということになります。それは、Insulin Growth Factor I(IGF1)でも同じことがいえ、5ng以下では癌が多く、2ng以下では癌の確率が非常に高いそうです。※グレリン(Ghrelin)は、成長ホルモンと共に増えるが、グレリンが低い人で体のどこかに癌のある人が多い。(4月久留米セミナー 大村教授の講演より) |

|

| レプチン |

寝不足は食欲抑制ホルモン・レプチンのレベルを低下させ、食欲亢進ホルモン・グレリンのレベルを上昇させる |

2005-06-08 00:00:00 Wisconsin Sleep Cohort Studyに参加したボランティア1024人を対象にした試験の結果、寝不足は食欲抑制ホルモン・レプチンのレベルを低下させ、食欲亢進ホルモン・グレリンのレベルを上昇させると分かりました。 また、BMIは睡眠時間に対してU型の曲線を取りました。睡眠時間は8時間以内の場合には、睡眠時間の減少に相関してBMIは上昇しました。 睡眠時間の減少によるBMI上昇には、レプチンやグレリンレベルの変化が関与していると考えられました。 Taheri S, Lin L,

Austin D, Young T, Mignot E (2004) Short Sleep Duration Is Associated with

Reduced Leptin, Elevated Ghrelin, and Increased Body Mass Index. PLoS Med

1(3): e62 |

|

|

レプチンが原因で慢性腎不全の悪液質が発現する |

2005-06-13 00:00:00 悪疫質は食欲低下、代謝率の上昇、脂肪以外の部分の体重減少などの症状を特徴とします。癌、エイズ、慢性腎不全などに伴って悪疫質が発現します。このたびマウスの実験から、レプチンが視床下部のメラノコルチン受容体に作用することが、慢性腎不全の悪液質の原因の一つであると考えられました。したがって、レプチンシグナル伝達をブロックすると慢性腎不全に伴う悪疫質を予防できる可能性があります。 Role of leptin and melanocortin signaling in

uremia-associated cachexia. J Clin Invest. 2005 Jun;115(6):1659-65. |

|

|

●肥満にかかわる2つのホルモン |

日本生活習慣病予防協会理事長で、タニタ体重科学研究所長の池田義雄氏が説明する。「最近、グレリンとレプチンという2つのホルモンが、食欲やエネルギー消費を通して肥満に関係することが分かってきた。今回の調査は、そのホルモンと睡眠不足との関係を疫学的に調べ、その一部を証明した」 コロンビア大学の場合、約1万8000人(32−59歳)のデータを分析し、睡眠が7−9時間の人にくらべて、4時間の人は73%も肥満になりやすかったという。「もともと肥満は、体脂肪が過剰に蓄積された状態をいう。それはエネルギーを必要以上に摂取するか、逆にエネルギーの消費が少ないために起こる。余ったエネルギーは脂肪としてたまるからだ」と、池田氏(以下同)。 そのエネルギーの出し入れに食欲が関係し、さらに食欲を2つのホルモンがコントロールする、というのだ。 ●肥満の敵、グレリンとは

グレリンは1999年に発見された。このホルモンは胃から空腹時、食事の直前に分泌され、食欲をかき立てる。 「1日3食ならグレリンは3回、さらに夜中に起きていて空腹を感じればそのたびに分泌される。つまり1日に4食、5食と、しっかりと食べ、しっかりと太るようになってしまう」 一方、レプチンは、「脂肪細胞から分泌され、『もう食べなくてもいい』という信号を脳に送る」。食欲を抑えると共に、エネルギーの消費を高める働きがある。2つには相反する働きがあるわけだ。ふつう2つのホルモンがバランスを取り、肥満を防ぐ。しかし、睡眠不足になると、なぜかレプチンが利かなくなり、バランスがくずれてしまうという。 その証明は今後の課題だが、レプチンが利きにくくなれば、食欲が抑えられないだけではない。エネルギーの消費を高めることもできず、グレリンの独り勝ちで太るということになる。 |

|

|

レプチン活性、エネルギーバランス、体重の調節で重要な役割を担う物質が同定された |

レプチン

(Leptin) は、視床下部に存在する受容体・LEPRbとその下流域のシグナル経路(STAT3、IRS2/PI3キナーゼ経路)を活性化して体重とエネルギーバランスを調節しています。またレプチンは、LEPRbに関連したJAK2を活性化し、細胞伝達を指導させます。 このたび、レプチン活性、エネルギーバランス、体重の調節で重要な役割を担う物質が同定されました。そのタンパク質とは、JAK2と相互作用するSH2-Bです。

SH2-Bを欠いたマウスは、視床下部で食欲亢進物質・NPYとAgRPの発現が亢進し、重度の過食、肥満、代謝症候群を発現しました。またSH2-Bを欠いたマウスでは、レプチンによる視床下部のJAK2活性化、STAT3とIRS2のリン酸化が有意に低下していました。 一方、SH2-Bを過剰発現させると、レプチンシグナル伝達阻害物質・PTP1Bによるレプチンシグナル伝達阻害を克服できました。以上の結果から、SH2-Bの作用を増強する化合物またはSH2-Bの作用を真似た化合物は、肥満や2型糖尿病の治療薬として有望と考えられました。 Identification of SH2-B as a key regulator of leptin

sensitivity, energy balance, and body weight in mice. Cell Metabolism, Vol 2,

95-104, August 2005 |

|

|

注射で食欲を低下させる |

小腸に存在する消化管ホルモンのオキシントモジュリン(oxyntomodulin)を注射すると、満腹感を促進するとの研究結果が、インペリアル・カレッジ・ロンドンとハマースミス病院の研究斑によって発表された。同ホルモンは通常、食物摂取後に小腸から分泌され、満腹であることを脳に伝える働きを持つ。同研究では、過体重の被験者14名にオキシントモジュリンを1日3回、自己注射させたところ、被験者の体重が4週間で平均2.3kg減少、1日のエネルギー摂取量も投与開始から減少し、4週間後には食塩水を注射したプラセボ群に比べて平均250kcal減少した。また、味覚は変化しなかったが、食欲が低下した。オキシントモジュリン投与群では身体のエネルギー消費を制御するレプチンと呼ばれるタンパク質が減少、脂肪細胞を貯蔵する組織の増大を促すホルモンのレベルが低下していた。 |

|

|

太ると脂肪細胞からレプチン受容体が消えていく |

2005-11-23 00:00:00 ラットの実験から、肥満になると脂肪燃焼を助けるレプチン受容体が脂肪細胞から消えてしまうと分かりました。 一方、レプチン受容体が決してなくならないように遺伝子操作すると、このラットはいくら食べても太りませんでした。このラットの脂肪細胞はレプチンを受け取ることで、脂肪を継続的に燃焼させ、その結果いくら食べても太らなかったのです。 University of Texas Southwestern Medical CenterのRoger H. Unger等がProceedings of the National

Academy of Sciences誌に発表した研究成果です。 |

|

|

レプチン抑制がMSモデルで効果 |

ナポリ大学の研究班による動物実験では、主に脂肪細胞に含まれるホルモン、レプチンの活性抑制が、多発性硬化症(MS)の進行を遅らせる可能性が示唆された。レプチンは食物摂取の抑制とエネルギー消費の刺激により体重をコントロールする機能を持ち、免疫反応にも関与すると考えられている。同実験では、MSの動物モデルとして使われる実験的自己免疫性脳脊髄炎(EAE)を発症させたマウスにおいて、抗レプチン抗体あるいはレプチン受容体キメラを使ってレプチンを抑制したところ、EAEの発症と進行が抑えられ、再発も減少した。同研究班はこれまでの研究で、レプチン投与が炎症性サイトカインの分泌促進によりEAEを悪化させること、EAE およびMSの中枢神経系における炎症性病巣でレプチンが発現していることを示していた。研究班は、レプチン抑制によるこのような作用をMS治療に利用できる可能性があるとしている |

|

|

内臓脂肪から食欲制御信号 〓やせ薬〓開発に可能性 |

内臓脂肪が、食欲を抑えるホルモンを働かせるよう神経を通じて脳に信号を出していることを東北大大学院医学系研究科の片桐秀樹(かたぎり・ひでき)教授(内分泌代謝学)らのグループがマウスの実験で突き止め、8日、米医学誌セル・メタボリズム・オンライン版に発表した。 食欲抑制ホルモン「レプチン」は脂肪細胞から分泌され、脳の満腹中枢を刺激する。肥満の人はうまくレプチンが働かず、食欲のブレーキが利きにくいが、今回の研究で内臓脂肪の信号を出す機能の低下が一因とみられることが判明。信号を活性化する物質を解明できれば〓やせ薬〓につながる可能性がある。片桐教授は「単にエネルギー貯蔵庫と考えられていた脂肪細胞がホルモン分泌に加え、新たに脳に指示を出すことも分かった。肥満に高血圧や高血糖、高脂血症を伴うメタボリック症候群の抑止に向けた研究にも役立つ」と話している。グループは、肥満したマウスの内臓脂肪に、脂肪を燃やし代謝をよくする遺伝子を導入したところ、脳内でレプチンの働きが向上して食欲が減り、食事量が約半分になった。内臓脂肪と食欲の変化を結ぶ理由を模索し、神経に着目。内臓脂肪の組織から出る神経を切った後、同様の遺伝子を導入しても食事量はほとんど減らなかった。このため内臓脂肪が神経を通じ信号を発信、脳の満腹中枢にレプチンから刺激を受けるよう働き掛け、食欲を制御すると結論付けた。 |

|

|

CNTFは左肥大を改善する |

2006-03-12 00:00:00 心臓におけるレプチンシグナル伝達の障害は、左心室肥大を引き起こします。しかし、肥満ではレプチン抵抗性を発現しているため、レプチン投与は左心室肥大の治療法とはなりえません。したがって、レプチンと平行したシグナル伝達経路を同定する必要があります。視床下部において、CNTFはレプチンと平行して作用します。そこで、Johns Hopkins大学の研究者等は、心筋にCNTF受容体が存在し、レプチン欠損肥満マウスとレプチン抵抗性糖尿病マウスでCNTF受容体を活性化すると左心室肥大が改善するという仮説をたて、この仮説を検証しました。この検証結果が2006年3月6日のProc. Natl. Acad. Sci. USAオンラインバージョンに発表されています。実験の結果、仮説は正しく、CNTF受容体はC57BL/6マウス、肥満マウス、糖尿病マウスから抽出した筋細胞の筋細胞膜でのCNTF受容体の局在が確認されました。また、CNTFの投与により、心肥大が軽減しました。ウェスタンブロッティングの結果から、レプチンとCNTFは肥満マウスと糖尿病マウスの心筋細胞と心臓組織のStat3とERK1/2経路を活性化することが確認されました。 |

|

|

抗肥満物質:食欲抑制のたんぱく質発見 群馬大グループ |

群馬大大学院の森昌朋教授(病態制御内科学専攻)らの研究グループは、摂食やエネルギー代謝を制御する脳の視床下部に直接働きかけて食欲を抑制するたんぱく質「ネスファチン1」を発見した。動物実験で既に、皮下脂肪型と内臓脂肪型の両方の肥満の解消効果を実証しており、研究結果は2日付の英国の科学誌「ネイチャー」電子版で発表する。森教授は「メタボリック・シンドローム解消の切り札。できるだけ早く臨床での使用を目指す」と話している。 正常体重の人の場合、脂肪細胞が分泌するたんぱく質「レプチン」の食欲抑制作用から肥満になりにくい。だが、肥満状態の人には、レプチンが作用しないことは以前から知られていた。 森教授らは、脂肪細胞だけでなく、脳細胞で分泌する九つのたんぱく質から、レプチンと同様に視床下部に作用して食欲を抑制させる別のたんぱく質があることを発見し、「ネスファチン1」と名付けた。レプチンの作用しない肥満状態のネズミの脳髄液中にネスファチン1を注射して実験したところ、投与しないネズミと比べ、1日の摂食量は約30%減少、11日後の皮下脂肪は約20%、内臓脂肪は約30%減少させることが確認された。 今後、臨床使用までに、毒性実験など人体への副作用の有無を解明するなど課題は残っている。 森教授は「同様の作用をするたんぱく質はこれまでにも数種類発見されているが、レプチンと同等の食欲抑制作用を有するものは、ネスファチン1だけ」と話している。【木下訓明】 |

|

|

重度の早期発症型肥満患者におけるレプチン受容体遺伝子変異の保有率 |

2007-01-19 レプチン受容体遺伝子(LEPR)の変異で肥満を発現する1家族が報告されています。しかし、重度の早期発症型肥満におけるそのようなLEPR遺伝子変異の頻度は不明です。このたび、早期発症型肥満と過食症を有する300人のLEPRをシークエンスしたところ、8人(3%)にナンセンスまたはミスセンスLEPR変異が認められました。これらの患者の血清レプチンレベルは増加した脂肪量から予期される範囲内であり、血清レプチン濃度の測定はLEPR変異の適切なスクリーニング法とはなりえないと分かりました。また、LEPRタンパク質だけがヒトのレプチンの受容体であるとはいえず、レプチンの作用を仲介しうるLEPRタンパク質以外の受容体の存在が示唆されました。 |

|

|

体重低下後にレプチンを投与するとリバウンドを防げるかもしれない |

2005-12-08 00:00:00 体重低下の維持にはエネルギー消費の低下が伴います。このエネルギー消費の低下は、主に骨格筋がより効率的に働くようになったことに起因しています。加えて、交感神経系トーン、体内循環しているレプチン、チロキシン、トリヨードチロニンの低下などが全て体重増加を促す方向に作用します。これらの体重低下に伴う現象は、レプチンが欠損したヒトやげっ歯類におきる現象に似ています。 肥満患者7人と肥満になったことがない3人の合計10人の体重を実験的に10%低下させ、その後レプチンを皮下注射して体重を減らす前のレベルに体内循環レプチンのレベルを回復させたところ、交感神経系トーン、体内循環しているレプチン、チロキシン、トリヨードチロニンのレベルが体重低下前の状態に回復しました。 レプチン投与によるこれらの反応から、体重が低下した状態はレプチン不足の状態と見なされると考えられました。よって、レプチン不足の状態を回復させることで体重低下後の体重増加を抑制できるかもしれません。 |

|

| インスリン |

肥満の影響で糖尿病 発病の仕組みを解明 |

肥満の影響で糖尿病になる仕組みの一端を、東北薬科大の井ノ口仁一教授らが解明し、米科学アカデミー紀要電子版で近く、発表する。細胞膜にある糖と脂質のつながったものが異常に増えて、脂肪細胞が糖分を取り込む働きが落ちることがわかった。新たな治療薬の開発につながる可能性がある。

内臓脂肪が増えると、血液中の糖を取り込むインスリンがうまく働かなくなり、糖尿病になりやすくなることが知られている。

グループは、インスリンがうまく働かない状態のとき、脂肪細胞の表面にある糖脂質の一種が異常に増えることを見つけた。さらに、糖脂質は、インスリンの信号を受ける受容体を引き寄せてしまうこともわかった。 インスリン受容体が、本来ある場所になくなると、細胞の糖を取り込む能力は落ちてしまう。薬剤で糖脂質が増えないようにすると、インスリンの働きが戻ることも確かめた。 Asahi.Com |

|

|

インスリン抵抗性の改善に相関してミトコンドリアの量やサイズが増える |

2006-06-26 座った状態の生活が中心の太り過ぎ/肥満患者11人を対象にした16週間の試験で、インスリン抵抗性の改善度に比例してミトコンドリア量・サイズが上昇するという結果が得られました。11人は、500-1000Kcal/日のカロリー制限と共に有酸素トレーニングを16週間実施しました。この結果、インスリン抵抗性の改善と骨格筋でのミトコンドリア量・サイズの上昇が認められ、これらは高度に相関すると分かりました。 |

|

|

”百寿者研究”に協力したスーパー長寿者

板橋光さん103歳(日本舞踊師範) 三浦敬三さん101歳(スキーヤー) に共通するスーパー長寿の秘密 |

最新の百寿者研究でわかった! 日本を代表する超高齢者

三浦敬三さん・板橋光さんが若さを保っている長寿の秘訣は、 ・インスリン (血糖調節ホルモン)

・アディポネクチン(生体防御ホルモン) ・DHEA (若返りホルモン) この3つのホルモンの優れた働きにあった(2005年発表 東京都老人総合研究所 分子老化研究部長 白澤卓二博士) |

|

|

|

|

|

| アディポネクチン、インスリン |

|

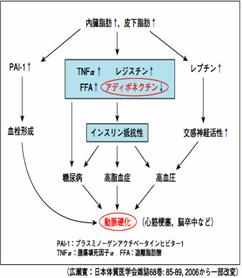

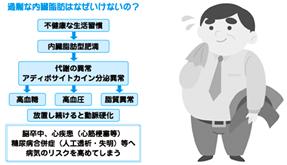

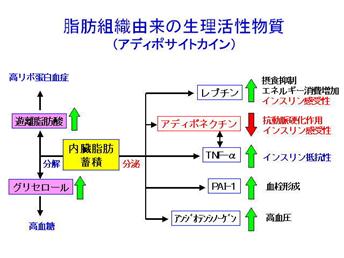

脂肪細胞の肥大化に伴い,善玉アディポサイトカインであるアディポネクチンの分泌が低下し,インスリン抵抗性や炎症を誘導するTNFα,IL-

6,MCP-1,レジスチン,レチノール結合蛋白(RBP- 4)が増加する.これらアディポサイトカインの分泌異常によってメタボリックシンドロームの主要な病態が形成される.肥満高度化にともなって皮下脂肪は肥大化とともに細胞分化が見られるが,内臓脂肪は細胞肥大化が持続するだけである.メタボリックシンドローム病態の改善にはアディポネクチン分泌の改善が重要である. |

|

| アディポネクチン |

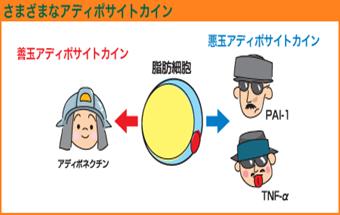

アディポサイトカインとは? |

“アディポ”とは脂肪という意味で、サイトは細胞ですが、内臓脂肪を構成する脂肪細胞は過剰エネルギーの“貯蔵庫”という役割のほかに、さまざまな生理活性物質を分泌する“内分泌細胞”としての役割をもつことがわかってきました。この脂肪細胞から分泌される生理活性物質を総称して「アディポサイトカイン」といいます。アディポサイトカインには、血管の柔軟性を保ち、動脈硬化を予防する「善玉アディポサイトカイン(アディポネクチン)」と、血栓(血液の塊)を作りやすくし、動脈硬化を促進させる「悪玉アディポサイトカイン(PAI-1やTNF-αなど)」があります。正常な状態では、これら善玉・悪玉アディポサイトカインの分泌はバランスよく保たれていますが、内臓脂肪が蓄積した状態では、不思議なことに善玉アディポサイトカインの分泌量が減り、悪玉アディポサイトカインが過剰に分泌されます。この分泌の乱れが生活習慣病を招き、動脈硬化を進展させると考えられています。 |

|

| レプチン |

アミリンでレプチンの体重低下作用が回復する |

2008-05-09 - レプチンは体重を低下させる作用がありますが、肥満や太り過ぎはレプチン抵抗性と関連すると考えられており、肥満者にレプチンを投与しても体重は殆ど減りません。Biotoday |

|

| グレリン |

グレリンは食欲をコントロールする脳領域の活動を調節する |

腸から分泌されるペプチドホルモン・グレリンは空腹感をもたらして摂食行動を促します。Biotoday |

| グレリン |

グレリンは視床下部の脂肪酸代謝を調節して食欲促進作用をもたらす |

2008-05-08 -

新たな研究の結果、視床下部でのマロニル-CoA(malonyl-CoA)レベル低下とCPT1(carnitine palmitoyltransferase

1)活性上昇をもたらすAMPK誘導性脂肪酸生合成の阻害がグレリンに応じた食欲亢進作用に関与していると分かりました。 Biotoday |

|

|

|

|