|

|

|

|

| ドーパミン |

パーキンソン病に道か、ドーパミン作る神経細胞を確認 |

脳の一部が変性し、そこで作られる神経伝達物質のドーパミンが減ることで起こるパーキンソン病の患者に、一方でドーパミンを作る特異な若い神経細胞が存在していることを、順天堂大医学部脳神経内科の望月秀樹講師らが突き止めた。 正常な人にはない細胞で、これを増やせればパーキンソン病治療につながる可能性がある。26日から横浜市で始まる日本神経科学会で発表する。 望月講師らは、ドーパミンを作る神経細胞が多くある「黒質」と呼ばれる脳の一部に着目。患者やパーキンソン病の症状を示すマウスの黒質には、神経細胞の

もとになる幹細胞がないことを確認した。その代わり、黒質の一部に、神経細胞になる一歩手前の若い神経細胞が存在し、この神経細胞から、少量のドーパミンが作られていた。 望月講師は、「若い神経細胞がなぜ患者でだけ増えるのかよく分からないが、ドーパミンを生産できる細胞を特別に増やすことができれば、病気治療につながる可能性がある」と話している。(読売新聞) - 7月26日3時5分更新 |

|

| ドーパミン |

鍼のパーキンソン病予防メカニズム、国内で究明 |

【ソウル6日聯合】漢方医学の鍼(はり)療法でパーキンソン病を予防する科学的なメカニズムが、国内研究陣によって究明された。慶熙大学漢方医学部の林サビナ教授チームとソウル大学医学部の金容植(キム・ヨンシク)教授チームは6日、マウス実験を通じ、鍼がドーパミン神経細胞を保護し炎症物質を抑制するメカニズムを解明したと明らかにした。研究成果は1月に科学誌「ネイチャー」で紹介されたほか、脳研究分野の国際学術誌「ブレーンリサーチ」2月号に論文が掲載された。

パーキンソン病は、脳内の神経細胞がドーパミンを正常に生産できず運動障害などを誘発すると考えられている疾患で、世界に600万人の患者がいるとされる。

論文によると、研究チームはパーキンソン病にかかったマウスに2日に1回ずつ、漢方医学で筋肉運動に関連するとされるひざの裏と足の甲に鍼治療を行う実験を7日間にわたり行った。別部位に鍼治療を施したマウスや鍼治療を行わなかったマウスではドーパミンレベルが正常値の半分に減ったのに対し、適切な鍼治療を行ったマウスのドーパミンは約80%残っていたことが確認された。脳内で神経細胞の1つであるマイクログリア濃度が高まり炎症物質が増加するとドーパミン神経細胞が破壊されパーキンソン病を誘発するが、この過程で鍼がマイクログリアの活性を抑制する神経保護効果があると結論付けている。

鍼のこうした効果はすでに報告されているものだが、なぜドーパミン神経細胞を保護するかについてはこれまで明らかにされていなかった。林教授は、老人性脳神経疾患における鍼作用のメカニズムの解明にも有意義なものだと説明した。 |

|

| ドーパミン |

パーキンソン病で遺伝子治療 国内初 自治医科大病院 |

自治医科大病院(栃木県下野市)の中野今治(いまはる)教授らのグループが7日、パーキンソン病の50代の男性患者に対し、国内初となる遺伝子治療を実施した。 パーキンソン病は脳内の神経伝達物質ドーパミンが不足して起きる。脳内でドーパミンに変換される薬があるが、病気が進むとドーパミン合成に関係する酵素が少なくなり、効果が落ちてくる。 そこでグループは、この酵素の遺伝子を特殊なウイルスに組み込み、手術で脳の神経細胞に注入する遺伝子治療を計画。昨年10月に厚生労働省に臨床研究の実施が承認された。震えや歩行障害などの症状を緩和させたり、薬の副作用を減らせる可能性があるという。 |

|

| ドーパミン |

治療法増えたパーキンソン 薬、手術、電気刺激 遺伝子導入の臨床研究も |

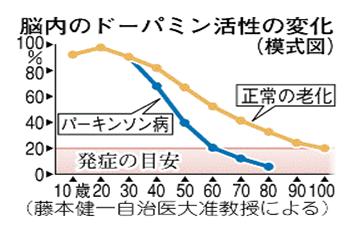

緩慢な動作、筋肉のこわばり、震え、傾いた体の姿勢を立て直す重心移動などの運動機能の障害―。神経伝達物質ドーパミンの不足で起きるパーキンソン病は、日本でも急速に患者が増え、人口10万人当たり100人以上とみられる。根本的な治療はまだないが、ドーパミンの原料を補ったり、脳深部を電気刺激したりするほか、ドーパミン補充効果を延長する新薬の使用や、遺伝子治療の臨床研究も始まるなど、症状を抑える選択肢は増えてきた。「脳のドーパミン量のピークは20歳ごろ。その後、だんだんと減り、ピーク時の2割になるとパーキンソンの症状が出る」と藤本健一自治医大准教授(神経内科)。2割になるのは正常な人では100歳程度だが、パーキンソン病の患者ではもっと早い。パーキンソン病の治療は「薬物治療が基本」(藤本准教授)。ドーパミンを直接投与しても、血液中の物質が脳に行かないよう監視する「血液脳関門」で遮られるが、前駆体のLドーパの投与で症状が改善することが分かり、1970年代以降は薬が中心になった。Lドーパを飲み続けていると、効く時間が短くなっていく。効果を期待して過剰に飲むと、体が勝手に動く「ジスキネジア」という不随意運動が起きやすい。そこで80年代以降、そうした副作用の少ないドーパミンアゴニストという薬が登場した。現在日本では6種類あり、特に若い患者には治療の中心になっている。こうした治療薬には、幻覚、妄想などの精神症状が起きる場合がある。認知症を合併している高齢者などに出やすく「薬の使い方に工夫が必要だ」と藤本准教授は指摘する。 |

|

| ノルアドレナリン = ノルエピネフリン |

パーキンソン病患者の脳内のノルアドレナリンレベルとドパミン損失は負に相関する |

2006-12-18 パーキンソン病の動物モデルにおいて、ノルアドレナリンはドパミン神経の損傷を抑制しうると示唆されています。パーキンソン病患者と健常人の死後脳において、ノルアドレナリンとドパミン損失の関連を調べた試験の結果が2006年12月12日のArch Neurol誌に発表されています。試験の結果、パーキンソン病患者の脳ではノルアドレナリンレベルが低い領域に比べて高い領域の方がドパミン損失の程度が低くなっていました。この結果から、パーキンソン病患者の神経を保護しうる治療法として脳内ノルアドレナリン活性を増強する治療アプローチ(α2アドレナリン拮抗薬やノルアドレナリントランスポーター阻害剤など)を検討すべきと考えられました。 |

|

|

ノルアドレナリンの欠乏はパーキンソン病様の運動障害を引き起こす |

2007-08-17 -

パーキンソン病(PD)においては、黒質線状体のドパミン神経の損失と並行して青斑核のノルアドレナリン(ノルエピネフリン)神経も失われます。Biotoday |

|

|

抗うつ薬の作用にはノルエピネフリンが必要 |

2004-06-08 17:24:35 ノルエピネフリンを合成できないマウス・Dbh(-/-)を用いた実験から「SSRIの多くはDbh(-/-)マウスで抗うつ作用を発揮できない」という結果となりました。 試したSSRIはfluoxetine, sertraline, paroxetine, citalopramです。この中で唯一citalopramだけがDbh(-/-)において抗うつ作用を発揮しましたが、残りのfluoxetine,

sertraline, paroxetine, citalopramは抗うつ作用を発揮できませんでした。SSRI以外に、SNRI(desipramineとreboxetine)、MAO阻害剤(pargyline)などの抗うつ作用もDbh(-/-)では認められませんでした。 この結果からSSRIやその他の薬の抗うつ作用にはノルエピネフリンが重要な役割を果たしていると考えられました。 2004年5月25日のPNAS誌に発表された研究成果です。‥> News Source+

Adrenaline Packs a Powerful Punch in the / Press Release |

|

| ノルエピネフリン |

ノルエピネフリンは、視床下部室傍核に低血糖状態を知らせるメッセンジャーの役割を担っている |

2007-07-10 -

視床下部室傍核(paraventricular hypothalamic

nucleus、PVH)の副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)神経内分泌ニューロンは、解糖阻害剤・2-DGやインスリンによる血糖チャレンジ(glycemic

challenges)に対して神経分泌・転写応答します。 Biotoday |

|

|

GABAは成体の神経新生もコントロールしている |

2005-09-05 00:00:00 神経伝達物質の一つ・GABAは、胚発生における前駆細胞の増殖をコントロールしています。このたびGABAは、成体の神経発生でも胚発生の時と同様の影響を与えていると分かりました。出生後のsubventricular zone(脳室下帯、SVZ)において、神経芽細胞(neuroblast)から分泌される何らかの物質が、神経幹細胞になると考えられているglial fibrillary acidic protein (GFAP)発現前駆細胞の増殖を抑制しています。しかし、SVZ細胞間でのシグナルはこれまで同定されていませんでした。このたび、GFAP発現細胞が神経芽細胞を作るにつれて神経芽細胞からGABAが分泌され、GABAはGFAP発現細胞のGABA-A受容体を活性化してGFAP発現細胞の分裂を抑制していると分かりました。「アルコールや睡眠薬・ベンゾジアゼピンなどのGABA作用を有する薬物が広く使用されていますが、これらの薬物は脳内での幹細胞増殖を抑制しているかもしれません。これらの薬物が神経新生や脳機能に与えるインパクトを今後調べていく必要があります」この研究のシニアオーサー・Angélique Bordey氏のコメントです。 |

|

|

GABAがストレス軽減 |

トマトやミカン、カボチャ、ピーマン、発芽玄米などに多く含まれる神経伝達物質ガンマ・アミノ酪酸(GABA=ギャバ)がストレスを軽減させるとの調査結果を、静岡県立大の横越英彦教授(食品栄養学)がまとめた。横越教授らは2006年10月、20代と30代の男女22人を対象に、平常時と満員電車に乗っている最中の唾液(だえき)を採取。唾液に含まれ、ストレスが加わると増えるクロモグラニンAという物質の量を測定した。22人のうち、乗車30分前にGABAを100ミリグラム摂取した10人では、乗車中のクロモグラニンAの量は平常時の2倍強だった。一方、摂取しなかった12人では平常時の5倍近く、横越教授は「GABAによってストレスが半分以下に軽減された」としている。(共同通信社 2007/2/7) |

|

|

パーキンソン病、遺伝子治療で一定の効果…米チーム発表 |

【ワシントン=増満浩志】体のふるえなどが起きるパーキンソン病患者の脳内で不足する物質を、遺伝子治療によって増やし、症状を改善することに、米コーネル大などの研究チームが成功した。臨床試験の初期段階で、対象の患者は12人だけだが、治療から1年たっても効果は持続している。詳細は英医学誌ランセットに発表した。 研究チームは、神経の興奮を抑えるGABAという物質が、患者の脳内の視床下核という部分で不足することに着目。GABAの生成を促す酵素「GAD」の遺伝子を特殊なウイルスに組み込み、視床下核に入れた。注入は、半身の左右どちらかをつかさどる部分だけに行った。その結果、注入部位に対応する半身で、症状が12人とも緩和。パーキンソン病の重症度を表す点数が、注入前に比べて1年後には平均27%も下がった。ウイルスが細胞に感染し、GADを作り出しているらしく、副作用は見られない。 |

|

| セロトニン |

喜怒哀楽でセロトニン値上昇 |

〔米カリフォルニア州サンディエゴ〕

俳優は感情を高揚・消沈させるのが職業であるが,彼らが新たな実験に参加し,喜びや悲しみを演じるだけでセロトニンレベルを調節できることがわかった。この研究について,モントリオール大学(カナダ・モントリオール)のE.

Pierre-Linck博士らは「セロトニン活性に対する感情の自己誘導を測定する最初の試みである」と米国神経科学会年次集会で報告した。 |

|

|

脳内のセロトニン活性低下は動脈硬化を招く |

2006-03-12 00:00:00 30-55歳の成人ボランティア244人を対象にした調査で、脳内のセロトニン活性が低下している人は、セロトニン活性レベルが高い人に比べて頚動脈がより肥厚しているという結果が得られました。ピッツバーグ大学のMatthew F. Muldoon等による研究成果です。この研究成果はAmerican Psychosomatic Societyの年次科学総会で発表されました。 今回の研究により、脳内のセロトニン機能と動脈硬化の関連が初めて確立されました。この関連を応用して心疾患や脳卒中の新しい予防法が開発できるかもしれません。 |

|

|

セロトニンはメラノコルチン4受容体の活性化を介して食欲低下をもたらす |

2006-07-24 セロトニンは、セロトニン1B受容体(5-HT1B受容体)への作用を介して、メラノコルチン受容体(melanocortin

receptor)のアゴニストとアンタゴニストの両方の分泌を調節していると分かりました。メラノコルチン受容体の働きは、体重の恒常性をコントロールしている中枢経路において中心的な役割を担っています。2006年7月20日のNeuron誌に発表された研究成果です。また、今回の実験結果から、セロトニンによって誘導される食欲低下には、メラノコルチン3ではなくメラノコルチン4受容体の活性化が必要であるとわかりました。この結果から、セロトニンによるエネルギーバランスの調節の基礎を成すメカニズムが同定されました。また、中枢シグナルは、末梢の脂肪シグナルと同じ様式でメラノコルチン受容体のアゴニストとアンタゴニストを相互に調節していることが分かりました。 |

|

| オレキシン |

薬物依存に関わる腹側被蓋野のドパミン神経伝達の増強にはオレキシンが関与している |

2006-02-19 00:00:00 腹側被蓋野(ventral

tegmental area、VTA)のドパミン神経は、依存性薬物によるシナプス可塑性(長期増強)の重要な一部分となっています。 オレキシン/ヒポクレチンは外側視床下部で作られます。外側視床下部のオレキシン含有神経はVTAに投射しており、行動実験から、オレキシン神経は動機付け、摂食行動、適応行動において重要な役割を担っていることが確認されています。 2006年2月16日のNeuron誌に、神経可塑性におけるオレキシンの役割について調べた実験結果が掲載されています。in vitroの実験の結果から、PLC/PKC依存的にNMDA受容体をVTAドパミンシナプスに挿入することにより、オレキシンAはNMDA受容体を介した神経伝達を増強すると分かりました。さらに、ラットにオレキシン1受容体アンタゴニストを投与すると、コカインに対する運動増感反応が阻害され、VTAドパミン神経におけるコカイン誘発性の興奮性電位増強が遮断されました。これらの結果から、薬物依存に関わる神経可塑性において、VTAにおけるオレキシンシグナリングが重要な役割を担っていると分かりました。Orexin A

in the VTA Is Critical for the Induction of Synaptic Plasticity and

Behavioral Sensitization to Cocaine. Neuron, Vol 49, 589-601, 16 February

2006 |

|

|

ブドウ糖は予想外のメカニズムによってオレキシン神経を阻害していた |

2006-06-02 オレキシン神経の機能が亢進すると覚醒状態が亢進し、逆にオレキシン神経の機能が障害されるとナルコレプシーや肥満が発現します。ブドウ糖はオレキシン神経を阻害しますが、ブドウ糖によるオレキシン神経の阻害メカニズムはわかっていませんでした。このたび、2006年6月1日のNeuron誌に発表された研究成果から、ブドウ糖は二孔カリウム(tandem-pore K+、K2P)チャンネルを介してオレキシン神経を阻害するとわかりました。このK2Pチャンネルを介した電気的なメカニズムは、正常な食事の間の生理的なブドウ糖レベルの変動を反映したブドウ糖の変化を捉えるのに十分な感受性を有していました。さらに、ブドウ糖はオレキシン神経の細胞外領域に作用し、この情報は細胞内を経由してK2Pチャンネルに伝えられるとわかりました。この細胞内の情報伝達にはATP、カルシウムイオン、ブドウ糖は関与していませんでした。この結果から、覚醒とエネルギーバランスを調節する神経において、予想外のエネルギー感知経路が存在することが示されました。 |

|

|

桂花の香りで食欲抑制=ラットの実験−阪大など |

大阪大大学院人間科学研究科の山本隆教授(行動生理学)らの研究グループは13日、植物の桂花の香りが、食欲を抑える働きを持つことをラットの実験で確認したと発表した。研究成果は20日から大阪市内で開かれる日本生理学会で発表される。これまでの研究で、脳内の細胞が作るオレキシンというたんぱく質の量が増えると食欲が増し、飲食量が増えるとされる。同教授らが桂花の香りとの関係を調べたところ、香りをかがせたラットは、かいでいないラットに比べ、オレキシンを作る遺伝子の量が少なくなった。 最終更新:3月13日18時31分 |

|

| BDNF |

ミクログリア由来のBDNFが神経因性疼痛の原因となるニューロンの陰イオン濃度勾配変化を引き起こす |

末梢神経の損傷後に起こる神経因性疼痛は、脊髄後角のニューロンの過剰興奮による。ATPによって刺激された脊髄ミクログリアは、触覚性の異痛症(神経損傷で起こる極めて深刻な痛覚症状)に関与している。したがって、ミクログリアとニューロンの間のシグナル伝達は、神経因性疼痛伝達に重要と考えられるが、それがどのようにして起こるかはわかっていない。本論文では、ATPによって刺激されたミクログリアが、脊髄第I層ニューロンの陰イオンに対する逆転電位(Eanion)を脱分極側に移動させることを明らかにする。この移動のため、GABA(γ-アミノ酪酸)によって活性化される電流の方向が逆転する。これと同様な現象は末梢神経損傷後でも認められている。また、脳由来神経栄養因子(BDNF)の投与によっても同様なEanionの変化が見られる。BDNFとその受容体TrkBの間のシグナル伝達を阻害すると、神経損傷やATP刺激ミクログリアの注入後に起こる異痛症とEanionの変化が阻止される。ミクログリアをATPで刺激するとBDNFの放出が起こる。ミクログリアからのBDNF放出を、ATP刺激前にあらかじめBDNFを標的とする干渉性RNAで処理しておくことによって妨げると、ミクログリア投与による痛み発生の閾値とEanionへの影響が阻害される。これらの結果は、ATPによって刺激されたミクログリアが脊髄第I層ニューロンにシグナルを送って、ニューロン膜内外の陰イオン濃度勾配を崩すこと、BDNFがミクログリアとニューロン間で働く重要なシグナル伝達分子であることを示している。ミクログリア−ニューロン間のシグナル伝達経路の遮断は、神経因性疼痛の治療に有効な戦略となるかもしれない。 Copyright Nature Publishing Group 2005 |

|

|

アンパカインは海馬のBDNFを上昇させて長期増強が回復する |

2006-08-01

生後8-10ヶ月の中年ラットを対象にした実験で、アンパカイン(ampakine)を投与すると海馬での脳由来神経栄養因子(brain-derived

neurotrophic factor、BDNF)の生成が有意に上昇し、長期増強(long-term

potentiation、LTP)の安定性が回復するという結果が得られました。

2006年8月のJ Neurophysiol誌に発表された研究成果です。LTPの増強は、長期認知機能、学習、判断能力等に必要な現象です。加齢に伴ってLTPの障害が出現し、学習障害や記憶損失などが起きます。アンパカインでLTPが回復したことから、アンパカインは加齢に伴う認知機能を予防しうると考えられました。また、中年ラットの脳で認められたLTPの回復は、アンパカインの投与から18時間後にも認められました。このことから、アンパカイン投与によるLTPの回復作用は、アンパカインでレベルが上昇したBDNFの効果に起因していると考えられました。

|

|

|

BDNFやサブスタンスPの血清レベルがアトピー性皮膚炎と関連する |

アトピー性皮膚炎の小児を対象にした試験の結果から、アトピー性皮膚炎の臨床スコア、QOLスコア、夜間の手首の動きとBDNFやサブスタンスPの血清レベルが関連すると分かりました。 Biotodayアトピー性皮膚炎の痒みのメディーエーターとしてはヒスタミンがその代表とされる。しかし、最近はヒスタミンの関与する掻痒はアトピー性皮膚炎の初期あるいは急性期において重要な役割を果たしているものの、ヒスタミン以外の肥満細胞由来の生理活性物質やサイトカインも互いに関連しあって本症の痒みに関与している可能性が指摘されている。例えば substance P などの神経ペプチド、IL-2 などのサイトカイン、あるいは PGE2、 LTB4 などのアラキドン酸代謝産物、トリプターゼやキマーゼなどのプロテアーゼなどがある。 |

|

| アセチル L-カルニチン |

アセチル L-カルニチンは糖尿病性神経障害に伴う痛みを和らげる |

2005-01-09 11:07:21 糖尿病性神経障害患者(延べ1257人)を対象にした2つの1年間のプラセボ対照臨床試験を解析したところ、Acetyl-L-Carnitine(アセチル L-カルニチン)は痛みを和らげて、神経線維の再生と振動を感じる能力を改善する効果があるという結果が得られました。 2つの試験では500mg/日と1000mg/日のアセチル

L-カルニチンの効果を検証しました。1つの試験と2つの試験をまとめた解析において、アセチル L-カルニチン 1000mg/日は糖尿病性神経障害に伴う痛みを緩和する作用がありました。 |

|

| ノルアドレナリン |

ノルアドレナリンは、前シナプスに作用して中心扁桃体での痛み情報の伝達を調節する |

2007-12-09 -

脳幹の橋結合腕傍核(pontine parabrachial nucleus)から中心扁桃体(central amygdala)へのグルタミン酸作動性ニューロンの投射は痛み伝達に関与していると示唆されています。 |

|

| セロトニン |

母-娘の対立とセロトニン低値は思春期女性を自傷行為に向かわせる |

2008-03-09 -

新たな試験の結果、母-娘のネガティブな関係と思春期女性における血中セロトニン低値は、自分を切りつけるなどの自傷行為に思春期の女性を向かわせる主要な要因となっていると示唆されました。Biotoday |

|

| セロトニン |

低セロトニン値と女子の自傷行為に関連 母親との不和でより深刻化 |

〔米ワシントン州シアトル〕ワシントン大学(シアトル)心理学科のTheodore Beauchaine准教授と同大学博士課程のSheila Crowell氏らは,思春期の娘と母親との関係不和に血中セロトニン(情緒安定に重要な脳内化学物質)低値が組み合わされると,娘がリストカットなどの自傷行為に及ぶなど致命的な結果につながる可能性があるとJournal of Consulting and Clinical Psychology(2008; 76: 15-21)に発表した |

|

|

|

|

|

|

|

|